- 屋根防水

-

アスファルト防水(露出)既存工法

建物の状態を知る

日常点検の結果や過去の修繕履歴を整理し、建物の劣化状況を調査します。また居住者様アンケートを実施し不具合、不満、要望を把握します。状況により工事の先送りもあるため、客観的な調査が必要となります。

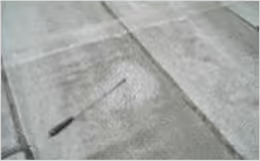

調査・診断

日常点検の結果や過去の修繕履歴を整理し、建物の劣化状況を調査します。また居住者様アンケートを実施し不具合、不満、要望を把握します。状況により工事の先送りもあるため、客観的な調査が必要となります。

修繕計画・仕様策定・予算検討

劣化状況など建物にとって適切な修繕方法、工事範囲を検討します。

計画の出来次第で建物の寿命や修繕周期に影響を及ぼすためしっかりと検討、理解することが重要です。

また修繕のみならずグレードアップ工事も検討、議論を行い大規模修繕工事の質を高めることが必要です。合わせて工事内容に対する予算を確認し、資金計画を行います。

計画説明会

劣化の状況や工事内容の検討などこれまでの検討内容や大規模修繕工事を行う理由を明確にし、大規模修繕工事がマンション全体の総意により進むよう理解を得ることが重要となります。

施工会社選定

管理組合が主体となり、組合員に理解が得られるよう透明性を確保し、選定の経緯を明確にすることが重要です。企業の安定性や技術力を審査し、工事中の安心だけではなく、長期的に付き合える会社を選定することが重要となります。

競争原理を働かせるうえで仕様をもとに複数社から見積合わせを行うことも重要です。

総会決議

大規模修繕工事の工事内容、施工会社、工事金額は総会による決議を行います。大規模修繕工事の必要性や趣旨、施工会社選定に至るまでの経緯を説明し、理解を得て工事に進むようにすることが必要です。

形だけの調査や一般的な修繕計画により大規模修繕工事の完了をゴールとするのではなく、長期にわたり「資産価値の維持向上」「生活水準の向上」「居住空間の快適性向上」「限りのある修繕積立金の保持」などを目的として居住者様の合意形成や今後も安心して住み続けられる環境を作っていくことが重要となります。

マンションの工法に適した修繕方法を考える

劣化状況から修繕レベルを考える

居住者様の希望を取り入れたバリューアップを考える

仮設足場が無いと実施できないなど、大規模修繕工事に合わせて実施することによる経済性を考える

将来を見据えて工事が必要かどうか、修繕方法は適切かどうかを見極めることが重要です。

また足場設置の回数を減らすことが積立金の有効活用につながります。

| 劣化度 | 保証年数 | 修繕費用 |

|---|---|---|

| 低い | なし | 低め |

| 劣化度 | 保証年数 | 修繕費用 |

|---|---|---|

| 低い | 10年保証 | やや低め |

| 劣化度 | 保証年数 | 修繕費用 |

|---|---|---|

| 高い | 10年保証 | やや高め |

| 劣化度 | 保証年数 | 修繕費用 |

|---|---|---|

| 高い | 10年保証 | 高め |

| 劣化度 | 保証年数 | 修繕費用 |

|---|---|---|

| 低い | 7年保証 | 低め |

| 劣化度 | 保証年数 | 修繕費用 |

|---|---|---|

| 低い | 10年保証 | やや低め |

| 劣化度 | 保証年数 | 修繕費用 |

|---|---|---|

| 高い | 7年保証 | やや高め |

| 劣化度 | 保証年数 | 修繕費用 |

|---|---|---|

| 高い | 10年保証 | 高め |

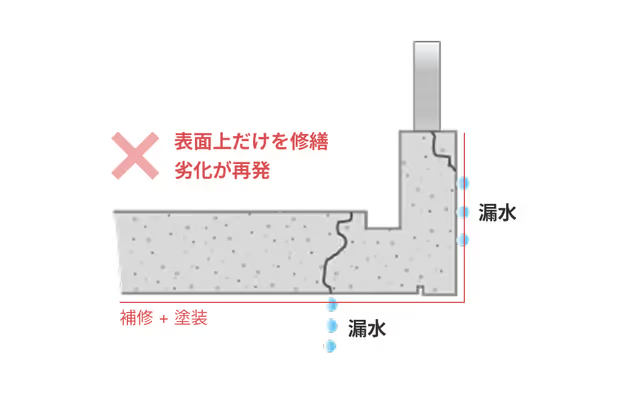

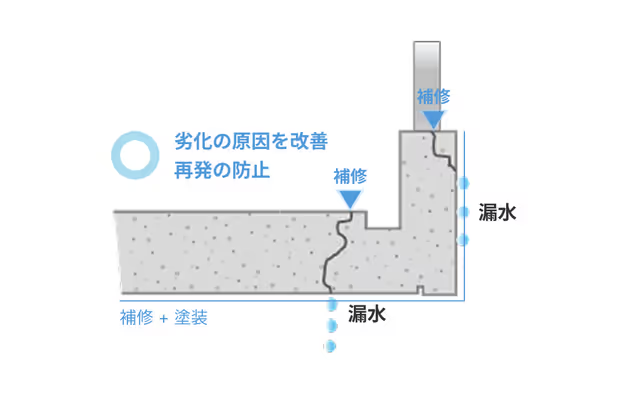

劣化の原因を見極めて根本的な解決策となる補修を講じることにより、同じような劣化、同じような修繕が繰り返されないように修繕計画をご提案いたします。

修繕周期が伸びるため長期の修繕計画で見ると計画期間で発生するコストを下げることも可能です。また修繕周期が伸びるということは大規模修繕工事の回数も減るため、仮設足場の費用や経費などに掛かるコストもその分減らすことが可能です。

修繕計画では建物の成立ち、仕上げや各部材の意味、建築基準法などの前提条件を理解しなければ成り立ちません。改修設計の事務所では新築設計を理解している設計士は多くありません。将来に向け建物を強くするためには新築設計の知識が非常に重要となります。

設計から施工、アフター点検の経験を生かして、使用してみて費用対効果の良かった材料を用いた仕様を提案し、マンションの長寿命化および修繕サイクルを延伸し、ライフサイクルコストを下げます。

また良かった部分だけではなくて設計から施工の時、施工の時からアフター点検のときなどそれぞれの部門で問題点や不具合事例を共有することにより、失敗しない修繕設計をご提案いたします。

建物を修繕してお化粧直しをするという感覚だけではなく、日々顧客の要望に応え続けるデザイン力、提案力からマンションの居住者様がわくわくするような価値のある修繕設計をご提案いたします。

日本建築学会「建築保全標準(JAMS)」による保全計画から日常点検、調査診断、改修設計、改修工事に関する指針を導入し、設計事務所や施工管理の経験値により不明確な仕様に頼らない建物維持管理をご提案します。

場所に縛られず、仕事やご家庭の時間を犠牲にすることなく理事会に参加することが可能な、管理組合運営WEBサービス「AGARY(アガリー)」をご提供いたします。審議資料のデータ閲覧や審議内容をあらかじめ可視化でき、会議時間の短縮や一部の役員様だけに負担が偏ることを回避し、役員の成り手不足解消や参画意識向上を図ります。

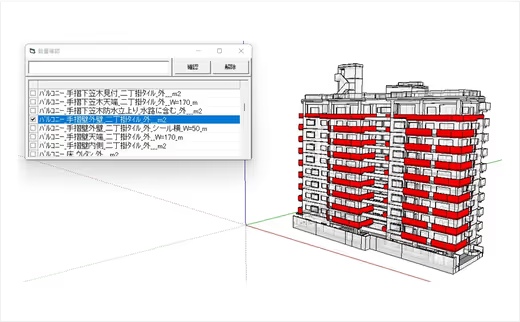

従来、大規模修繕工事の設計や工事では細かい部分は専門家に任せるほかなく、管理組合が工事内容ないや工事の数量について検証することができませんでした。マンションの総戸数の拡大に伴い、専門会社が急激に増えたこともあり、管理組合が損をする問題も多く見られております。

3Dデータを基に、数量のチェックや修繕履歴を記録し、管理組合が保全計画の主体となり進めていくことが重要となります。